Разважаючы пра традыцыі айчыннай літаратуры і пра ейны ўнёсак у сусветную, непазбежна спыняешся на адным, што выклікае мяшаныя пачуцці: ты адначасна і ганарышся зробленым, і жадаў бы, каб кубак той абмінуў твой народ. Гаворка пра турэмную літаратуру, пра шлях, які яна прайшла ад успамінаў Францішка Аляхновіча да прэміі ягонага імя за найлепшы твор, напісаны ў зняволенні.

Кніга “У кіпцюрах ГПУ”, якая спачатку выйшла па-польску, па-руску, была перакладзеная на ўкраінскую, італьянскую і нават партугальскую мовы, па-беларуску пабачыла свет у 1937 годзе і сёння вядомая бадай кожнаму аматару роднай літаратуры. А вось той факт, што яшчэ адна папярэдніца “Архіпелагу ГУЛАГ” Аляксандра Салжаніцына была таксама напісаная нашым земляком, ведаюць не ўсе.

Яе аўтар Юлі Марголін нарадзіўся 14 кастрычніка 1900 года ў Пінску, горадзе, які, прызнаваўся ён пазней у сваіх успамінах, заўсёды слугаваў прыпынкам для адпачынку і сховішчам ад бедаў. У 1910 годзе паступіў у падрыхтоўчы клас Пінскага рэальнага вучылішча, дзе правучыўся да акупацыі Пінска немцамі ў 1915-м. Навучанне працягваў у Екацярынаслаўлі, дзе адначасна быў супрацоўнікам амерыканскай арганізацыі дапамогі АРА, вядомай нам па даследаванні Алесі Кіпель і кнізе Аляксандра Лукашука.

Вярнуўся Юлі ў Пінск у 1922 годзе, а ў 1929-м таленавіты маладзён скончыў Берлінскі ўніверсітэт са званнем доктара філасофіі. У часе навучання, у 1926 годзе, Марголін ажаніўся з жыхаркай Лодзі, таму, скончыўшы інстытут, з сям’ёй пераехаў у гэты горад, дзе неўзабаве далучыўся да правага сіянісцкага руху Жабацінскага. Там ён актыўна займаўся журналістыкай, літаратурнай працай, выдаў “Запіскі пра Пушкіна” па-руску і “Ідэі сіянізму” па-польску. Наагул, ён вольна валодаў не толькі гэтымі мовамі, але і нямецкай, іўрытам і ідышам.

У 1936 годзе Юлі Марголін ажыццявіў сваю мару — выехаў у Палестыну. Жонка з сынам засталіся там назаўсёды, а вось сам ён мусіў вяртацца ў Лодзь, каб працягнуць працу. Верасень 1939 года заспеў яго ў Польшчы. Пасля няўдалай спробы вырвацца да сям’і ў Палестыну, Марголін выехаў у родны Пінск — адведаць бацькоў. І тут 19 чэрвеня 1940 года яго арыштавалі:

“Зь літаратуры і розных апісанняў, з фільмаў і апавяданняў я ведаў, як выглядае турма, разумеў, што мяне затрымаюць, што будзе следства, мяне зачыняць на ключ. Але я абсалютна не быў гатовы да таго, што адбылося. У пусты пакой увапхнулі нас — некалькі дзясяткаў чалавек. Вакол шнарылі людзі ў мундзірах і з рэвальверамі. Гэта былі не тыя савецкія людзі, якіх мы ведалі да гэтага часу — ветлівыя і далікатныя. Па-першае, яны казалі нам “ты”. Па-другое, яны смяяліся нам у твар. Нашая збянтэжанасць страшэнна весяліла іх. Яны атрымлівалі асалоду ад эфекту, які зрабіла на нас першая сустрэча з сапраўднай савецкай рэчаіснасцю. У паветры стаяў густы мат, якога мы да гэтага часу не чулі. Мы думалі, што мацюкі зніклі ў Савецкім Саюзе. Выявілася, што гэтыя людзі пакутліва абмяжоўвалі сябе сярод “чужых”, але тут, за сценамі НКВД, яны былі нарэшце ў сябе і маглі не саромецца. І па тым, як яны сябе паводзілі, я зразумеў, што мы для іх — ужо не сведкі. Мы былі для іх — мерцвякі, скінутыя з рахункаў людзі. […] Вокамгненна я быў распрануты, пастаўлены на карачкі, мяне абследавалі спераду і ззаду бы якога рэцэдывіста, з праверкаю задняга праходу, ператрэслі рэчы, загадалі апрануцца, зрэзалі гузікі, забралі папругу, хутка-хутка вывялі ў двор і пагрузілі на машыну”.

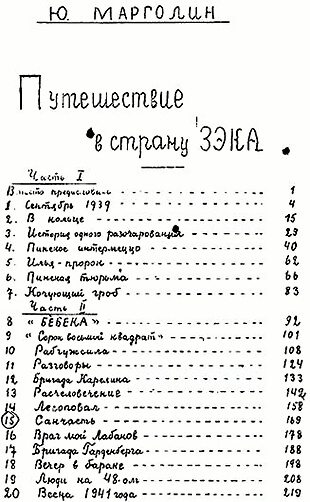

Так, без аніякага суду, пачалася для Юлія Марголіна гулагаўская “пяцігодка” (1940—1945). І ягоная кніга “Падарожжа па краіне Зэ-Ка” — гэта сапраўды кніга вандроўніка, які, у адрозненне ад Салжаніцына ці беларуса Пятра Палягошкі, што на эміграцыі напісаў і выдаў “Успаміны з жыцця пад савецкай уладай і з пабудовы Беламорскага каналу” (Нью-Ёрк, 1968), не быў да арышту знаёмы не толькі з ЗэКа, але і з СССР. Таму ягоны погляд, ягонае апісанне поўныя зацікаўленасці і адначасна шоку непадрыхтаванага вандроўніка.

Вось следчы вінаваціць яго ў жаданні з’ехаць за мяжу. Марголін марна намагаецца патлумачыць, што “за мяжой” — гэта для яго Беларуская рэспубліка, а ён — грамадзянін Польшчы, таму ён хоча выехаць дадому. “Пан адвакат нябось?” “Не, — адказвае, — доктар філасофіі”. “О, такіх яшчэ не было, такія нам патрэбныя. Будзеце працаваць у Расіі. А пра Палестыну забудзьце, і за жонку не пераймайцеся — яна сабе іншага знойдзе”. Берлінскі філасофскі факультэт да Кафкі ў жыцці не падрыхтаваў.

Таму, заканчваючы апісанне сваіх дантавых — не менш дзесяці — колаў, Юлі Марголін пісаў: “Тое, што адбылося з аўтарам гэтае кнігі ў 1939—1946 г. само па сабе вусцішна. Чалавек, які не зрабіў ніякага злачынства і абсалютна чужы савецкай дзяржаве, мог быць захоплены на чужой тэрыторыі і без суду, ва ўмовах найстражэйшай сакрэтнасці, на шэраг гадоў быў адарваны ад свету. Мяне засудзілі на рабства, вывезлі на край свету і выпрабоўвалі фізічнымі і маральнымі пакутамі цягам шэрагу гадоў, калі мелася поўная магчымасць вярнуць мяне на радзіму, дзе мяне чакалі хата, сям’я і праца. Ад смерці мяне выратаваў выпадак. Шкоду, што была зробленая мне і маёй сям’і, ужо нічога не выправіць”.

У пачатку 1946 г., пасля года жыцця на пасяленні ў Алтайскім краі, Юлі Марголін пакінуў СССР у цягніку на Варшаву, які ажыццяўляў рэпатрыяцыю палякаў па дамове 1945-га. А крыху пазней, у верасні, таго ж 1946-га, на цеплаходзе адплыў з Марсэля ў Хайфу. І там, на “зямлі абяцанай”, нядаўні савецкі ЗэКа сутыкнуўся з, мякка кажучы, неадназначным стаўленнем да тэмы савецкіх лагераў.

“Тое, што я перажыў у Савецкім Саюзе, — гэта суцэльны жах. Маім абавязкам і маім першым рухам па вяртанні ў Еўропу будзе даць справаздачу і перадаць той крык пра дапамогу ад людзей, адрэзаных ад свету. Але толькі тут, сярод вольных людзей Захаду я зразумеў усю глыбіню няшчасця тых, хто застаецца ў зняволенні. Выйшаўшы за калючы дрот лагероў, я насконыў на каменны мур, збудаваны маладушнасцю і здрадаю.

Я пераканаўся, што ў вядомых колах, і менавіта тых, чыя дапамога неабходная ў першую чаргу, — не прынята голасна казаць пра некаторыя з’явы, што маюць месца ў Савецкім Саюзе. Гэта шакуе. Больш за тое, гэта кампраметуе. Не аднойчы, а дзесяць разоў я чуў, што вінаваціць Савецкі Саюз могуць толькі ворагі прагрэсу і саюзнікі рэакцыі.

Гэтая кніга пісалася пры маўклівай і відавочнай няўхвале майго атачэння, і калі б не мой уласны вопыт і сіла пераконання, якой я забавязаны пяці лагераным гадам — магчыма, што я-б падначаліўся калектыўнаму ўнушэнню, як гэта робяць іншыя ўдзельнікі “змовы маўчання”.

Стаўленьне да праблемы савецкіх лагероў ёсць для мяне сёння пробным каменем ў ацэне чалавечай годнасці”.

Ці мог тады, у год вызвалення, Марголін уявіць, што не ўсе колы пекла пройдзеныя нават цяпер?! Ён пачаў пісаць сваю кнігу ў снежні 1946 года і скончыў у кастрычніку наступнага. Паралельна актыўна выступаў у прэсе. Пісаў не толькі пра савецкія лагеры наагул, як сістэму, але і пра канкрэтныя ахвяры. Напрыклад, у 1946 годзе ў Нью-Ёрку адразу ў двух выданнях з’явіўся ягоны адкрыты ліст: “У Савецкай Расіі раптоўна “знік” М. Кульбак, габрэйскі паэт бліскучага таленту, аздоба нашай літаратуры. Кульбак не быў сіяністам. Ён быў сябрам Савецкага Саюзу і паехаў туды, каб жыць і працаваць “на бацькаўшчыне ўсіх працоўных””.

Няпоўны спіс (поўнага тым часам не існуе) публікацый Юлія Марголіна складае амаль тысячу пазіцый. І няшмат хто ведае, што свой галоўны твор — “Вандроўка ў краіну Зэ-Ка” — ён не мог выдрукаваць пяць гадоў! Настолькі моцная была апазіцыя тэме савецкіх лагераў у самім Ізраілі, настолькі моцная была боязь сапсаваць адносіны з нагэтулькі патрэбным на той час саюзнікам.

Кніга выйшла ў скарочаным выглядзе ў 1952 годзе у нью-ёркскім выдавецтве імя Чэхава — ужо пасля выступу ў ААН на тэму савецкіх лагераў, пасля ўдзелу ў якасці галоўнага сведкі ў гучным гістарычным парыжскім працэсе Давіда Русэ супраць камуністычнага часопіса “Летр Франсэз”. Кніга зрабіла Марголіна вядомым далёка за межамі Ізраіля, “Вандроўку” пачалі перакладаць на іншыя мовы. Цікава, што на французскую мову яе пераклала Ніна Бярберава, колішняя трэцяя жонка паэта Уладзіслава Хадасевіча, які свайго бацьку клікаў “ліцвінам”, маючы прозвішча беларускага паходжання. А чацвёртай жонкаю Хадасевіча была Вольга Марголіна, сястра Юлія. Яна загінула ў 1942 г. у Асвенціме.

Уласнае жыццё пасля выхаду кнігі Юлі Марголін прысвяціў тэме лагераў у Савецкім Саюзе. Ён чытаў лекцыі ў Нью-Ёрку, Парыжы, Франкфурце, пісаў артыкулы і рэцэнзіі, мастацкую прозу. На Індыйскім кангрэсе дзеячаў культуры ў Бамбеі ў 1950 годзе ён дамогся прыняцця рэзалюцыі супраць сістэмы канцлагераў наагул і ў СССР у прыватнасці.

Памёр Юлі Марголін у Тэль-Авіве 21 студзеня 1971 года. Засталася ягоная кніга, непрачытаная, зрэшты, нават не выдадзеная цалкам, а таксама прытча пра аднаго маленькага чалавека, які дзеля праўды і ратавання іншых паўстаў і супраць варожай сістэмы, і супраць уласнага, абранага, народа.

Лявон Юрэвіч, Наталля Гардзіенка, “Будзьма беларусамі!”

З кнігі “Путешествие в страну Зе-Ка” Юлія Марголіна

За 20 лет своей независимости Польша Легионов совершила три преступления, за которые теперь наступала расплата: три ошибки, из которых каждая равнялась преступлению перед судом Истории и человеческой совести. Первым преступлением со стороны народа, только что сбросившего ярмо национального порабощения, была его политика по отношению к национальным меньшинствам. Белорусы, украинцы, литовцы и евреи были подавлены и лишены равных прав в польском государстве. Вторым преступлением была нечеловеческая и хищная идеология польской «правой» – политический цинизм во внутренних отношениях, который в особенности после смерти Пилсудского привел к популяризации гитлеровских методов в польском обществе и исказил моральные черты польского народа гримасой антисемитизма – вплоть до сегодняшнего дня. Третьим преступлением была внешняя политика, нежелание служить обороне европейской Демократии, что выразилось в 1938 году актом постыдной измены, когда Польша помогла Германии в разделе Чехословакии и этим свила веревку на собственную шею. Гитлер использовал помощь Польши, чтобы раздавить Чехословакию, – и через год помощь России, чтобы раздавить Польшу. Тот же был метод – и тот же расчет на слепую жадность и продажный цинизм своих партнеров.

В то время, еще сытый и в условиях сравнительно нормального быта, я испытал самое острое чувство одиночества, оторванности и нелепости своего положения. Наступил момент, когда пребывание во Львове стало невыносимо. На второй день после плебисцита я погрузился в поезд и уехал в Пинск – город моего детства, город, который не в первый раз среди моих странствий служил мне станцией отдыха и убежищем от бед. […]Столица пинских болот превратилась в советский город! Переход дался ей легче, чем Львову, по той причине, что не было языковых трудностей: Полесье всегда говорило по-русски, это язык деревни, и каждый еврей им владел. Зато никто не знал нового государственного белорусского языка – ни горожане, ни деревенские. Еврейские школьники, которые до сих пор путали только польский с русским, теперь путали уже три славянских языка и окончательно были сбиты с толку.

Пинск шумел и гудел, как оркестр, настраивающий инструменты перед выходом дирижера. Дирижер уже прибыл, но никто не знал, какая будет музыка… Город был полон энтузиастов, которые еще вчера были нелегальны, испуганных насмерть людей, беженцев, советских приезжих, притаившихся врагов и серых, маленьких обывателей, которые не были ни врагами, ни друзьями и ждали, что будет.

Во второй половине декабря 1939 года я прибыл в Лиду, на литовской границе, по железной дороге Барановичи – Вильна. Вильна была тогда целью всех стремлений, вратами свободы. На спине я имел рюкзак, в кармане – очень мало денег. В Лиде не было ни украинско-молдаванской сытости Снятина, ни сутолоки и ресторанов Львова. Были суровые морозы, нищета и разорение, заколоченные лавчонки, по мосткам толпы наехавших чужих людей, у которых на лбу было написано, зачем они приехали. Город был переполнен, некуда было ткнуться, и несколько дней я спал на полу в крошечной комнатушке у случайных знакомых. Это была молодая пара, оба – беженцы: муж – безработный, жена – мастер на фабрике калош «Ригавар». Я был свидетелем их горькой бедности, так как заработка на фабрике не хватало им даже на хлеб, и они распродали последние свои вещи. Через несколько дней я ушел на квартиру, где был сборный пункт для желавших тайно перейти границу. Это был притон, не лишенный живописности. По ночам квартира превращалась в ночлежку, вносили складные кровати, семьи завешивались простынями, но было так холодно, что я не мог заснуть даже одетый, вставал в темноте и ходил среди спящих, собирая со всех крюков пальто, чтобы укрыться. К обеду собирались раввины в меховых шапках, бородатые евреи, которые стремились в литовский Иерусалим, от советского нечестия. За столом велись разговоры, в которых я не мог принимать участия, на темы: «Если из четырех концов „цицис“ не хватает одного, то можно ли считать, что закон исполнен целиком, или надо считать, что он выполнен только на три четверти?..»

Этапы советизации я наблюдал в моем родном городе Пинске.

Прежде всего с нашего горизонта исчезли представители польской администрации. То, что их убрали, никому не , мешало, и никто не задумывался над их дальнейшей судьбой. А между тем характерной советской мерой было то, что их не просто сняли с постов, а ликвидировали, как группу населения. Их больше не было среди нас. За ними последовали «осадники». В продолжение 20 лет существования независимой Польши правительство парцеллировало имения помещиков на Восточной границе и на освободившиеся земли сажало не местное население, а польских колонистов, по большей части заслуженных солдат польско-советской войны 1920 года, которые усиливали этнический польский элемент в восточных округах и были опорой польского государства. за 20 лет «осадники» сблизились с местным населением, дети их говорили на местном наречии, и можно было пред видеть, что не они полонизуют белорусов, а белорусская мужицкая стихия поглотит и растворит их так же, как мелкую польскую шляхту до них.

Местные люди не сделали бы зла «осадникам», таким же крестьянам, как они. Советская приезжая власть квалифицировала их как врагов и вывезла их в условиях, равносильных вывозу евреев органами гестапо. Несколько дней еврейское население Пинска находилось под впечатлением расправы с «осадниками». Это было глубокой зимой, в жесточайшие морозы. Из уст в уста передавали про неотопленные вагоны, два дня стоявшие на станции, про трупы замерзших детей, которые матери выбрасывали через окошки замкнутых вагонов. Ужас, который вызвало это преступление в гитлеровском стиле, был общим. Будущее показало, что эти и подобные меры, поскольку их целью была «чистка» населения от ненадежных элементов, не привели к цели и были не нужны. Отступление Красной Армии с занятых областей в июне 1941 года, когда началась война с немцами, совершилось с крайней и молниеносной быстротой, несмотря на отсутствие «осадников».

За ликвидацией «осадников» последовал систематический и массовый вывоз в глубь России социально-активных, популярных и руководящих людей из деревень. Ликвидации подверглась не только деревенская буржуазия и интеллигенция или патриотический польский элемент, но и все вообще люди с авторитетом, белорусы и украинцы, причем, чем популярнее они были, тем хуже было для них. Люди эти в большинстве вымерли на советском севере. Вот два примера. Весной 44 года я встретил в лагере на севере России земляка из деревни в окрестностях Пинска. Человек этот умирал от голодного истощения. По типу, разговору, образованию это был крестьянин, «кресовый» поляк. Он рассказал мне, что с ним вместе были взяты 14 человек, и только двое еще оставались в живых. Один из «живых» был он сам – полутруп. Вторая встреча была с украинцем, бывшим бургомистром городка на Подолье. Человек этот, до ареста уважаемый адвокат и общественник, получил 8 лет заключения. Петиция, которую подписали 300 рабочих, свидетельствуя в его пользу, сильно ему повредила. «Теперь мы видим, что вы действительно опасный человек, – сказали ему, – имеете влияние среди рабочих».

Следующий этап наступил в Пинске очень скоро, когда пришла очередь городского еврейского населения. «Пятая колонна» местных осведомителей помогла составить списки «нетрудового элемента». В этот список попали купцы, домовладельцы, адвокаты, агенты, лавочники – сотни семей. Все эти люди подлежали изгнанию из города. Их высылали в маленькие местечки и окружные городки, где никто не знал их и где они оказывались в положении бездомных беженцев. Конечно, это было лучше, чем гитлеровские гетто, но тогда люди были далеки от подобных сравнений и переживали ссылку как катастрофу и крушение жизни. Им приходилось оставлять свои семейные гнезда, мебель, которую из-за разрушенного транспорта забрать было невозможно, и уезжать в неизвестность. Сам факт изгнания, унижения и социальной дискриминации действовал потрясающе на этих людей. НКВД забирал их по ночам. Я помню мартовские ночи 40 года, когда я просыпался и слушал в темноте жуткие звуки: улица плакала, откуда-то доносился вой и женские причитания. «Вошли к соседям!» – и я представлял себе сцену ночного вторжения, вооруженных людей, крики, понукания, угрозы, двухчасовой срок на сборы… А утром в соседней лавчонке, где еще вчера можно было купить сыр и масло, – пусто, окна закрыты ставнями, двери забиты, как после погрома. В эти ночи, полные отголосков |плача, начало складываться у мирных пинских жителей чувство возмущений и негодования против власти, которая ждет ночной темноты, чтобы вломиться в дома и разрушить налаженную жизнь.

Следующим шагом был разгром культурных учреждений советизация школ. Газеты, библиотеки и книжные магазины закрываются. На их месте будут созданы другие, по стандартному советскому образцу. Эта «экстирпация культуры» производится грубо механическим образом, как если бы вырвали человеку здоровый зуб, чтобы поставить на его место искусственный. На этом этапе мы потеряли право учить своих детей чему-либо, кроме коммунизма, право читать, что нам нравилось, право думать по-своему и жить по-воему. Этот процесс не был безболезненным. Была в Пинске еврейская гимназия «Тарбут» – гордость города, с семьюстами учеников, с большой библиотекой, цитадель сионизма, центр еврейского образования, предмет многолетней и любовной опеки пинского общества. После прихода большевиков учителям было велено сменить язык преподавания на идиш. Классики еврейской поэзии, Бялик и Черниховский, стали в одну ночь нелегальными авторами, книги на иврите были изъяты из обращения. В те дни имела место в одном из классов такая сцена. Учитель обратился к своим ученикам со словами: «Дети, сегодня я в последний раз обращаюсь к вам на иврите…» – и губы у него задрожали. Он расплакался, и с ним вместе заплакал весь класс. Учащаяся молодежь упорствовала. В ту зиму мальчики и девочки продолжали втайне учиться запрещенному языку, клялись не забыть Сион, не дать оторвать себя от национальной культуры… Надо помнить, что в Пинске не было еврейской семьи, которая не имела бы в Палестине родных или близких. Конечно, это детское сопротивление не продолжилось бы долго. Оно замерло бы само собой или с годами было бы растоптано в лагерях и ссылках, как всякая попытка самостоятельного национального – и не только еврейского – движения в советской стране.

«Паны 20 лет старались из нас сделать поляков, – сказал один из них, – и не удалось им. А большевики из нас в 2 месяца сделали поляков».

Такая декларация в устах полешука имела особую выразительность. Белорусское крестьянское население не любило поляков. До войны среди молодежи в деревнях было немало «коммунистов». Но ничто: ни национальный момент, ни раздел помещичьих земель, ни школы, ни бесплатная медицинская помощь – не могло преодолеть в глухой белорусской деревне антипатии к пришельцам.

В Пинске находилось одно из самых редких книгохранилищ Западной Белоруссии. Местное население даже не подозревало об этом. В течение 19-го столетия царское правительство систематически ликвидировало польские костелы и монастыри в Западном крае, а находившиеся при них библиотеки свозило в Пинск. В стенах Духовной Семинарии при костеле романско-польского стиля конца 15 века, окруженном массивной крепостной стеной, накопилось до 50000 старинных и новых книг. Во времена польской независимости был прислан в Пинск ученый библиотекарь, прелат ксендз Кантак, историк церкви, филолог и гуманист. В продолжение многих лет сидел он над фолиантами, но к началу войны каталог все еще не был готов. Книги – наполовину по-латыни – были в порядке расставлены на полках к услугам 300 молодых «клериков» – будущих ксендзов.

Я помню, как ребенком, проходя мимо массивного входа во двор костела, я робко заглядывал в этот католический оазис среди улиц еврейского города. Двор был вымощен камнями, посреди возвышался небольшой монумент – памятник Мицкевичу. В стороне подымалась трехъярусная белая колокольня с круглой красной крышей. Никогда в детстве не приходило мне в голову войти в этот двор. Бессознательный вековой запрет, голос крови предков, дисциплина сорока поколений очертили магический круг у этого входа. Мне нечего было там искать, нечего делать. Ребенком я наблюдал толпу разодетых по-воскресному молящихся, всматривался в молодые и старые лица. Но как только они пропадали за входом, мое воображение не следовало за ними. Два мира расходились резко, как будто за каменной оградой был не уголок моего родного города, а безвоздушное и непостижимое, неживое пространство.

На этот раз я вошел во двор с инспектором библиотечного сектора ОБЛОНО. Табу детских лет не действовало. Клерики разбежались, и ксендз-профессор потерялся в военной заварухе. В Семинарии помещался военный госпиталь Красной Армии. Книги были выброшены и находились в четырех боковых комнатах, но так как забыли запереть двери, то больные красноармейцы всю зиму топили книгами печи. ОБЛОНО наконец спохватилось и повесило замок на дверях. Ключ звякнул, и моим глазам представилось необыкновенное зрелище: в зале со сводчатым потолком книги были свалены в кучу, как на сеновале, под самый верх. Книги громоздились выше человеческого роста: разорванные переплеты, пожелтевшие страницы, корешки, источенные мышами, труха столетий, развороченное кладбище культуры. Мы ступали по книгам, при каждом движении подымалось облако пыли, мы попирали ногами сокровища. Я наклонился и вынул из-под каблука том со стершимся золотым тиснением и датой: 1687. В эту минуту я забыл Гитлера и все свои беды. Я почувствовал себя в пещере царя Соломона среди алмазов. Глаза у меня загорелись, и я благословил судьбу, которая одарила пинское ОБЛОНО таким культурным инспектором библиотечного сектора.

[…]

Мы ушли с головой в книжные раскопки. Мы пробивали шахты, взрывали горы, тонули в книгах, прокладывали грудью дорогу вперед. Все книги исследовались по отдельности и в сомнительных случаях поступали ко мне на рассмотрение. Там были схоластика и древняя философия, превосходная коллекция греческих классиков в латинских переводах. Аристотель на немецком языке и польская литература 17 и 18 столетий. Русских книг не было, но среди тысяч томов католической и протестантской теологии отыскались «Капитал» Маркса, книги Энгельса и комплекты советского «Безбожника». Через месяц мы докопались до пола в первой зале. Это событие было отпраздновано достойным образом.

Раскопки иногда приводили к неожиданным результатам. В дальнем углу последней комнаты мы нашли 300 томов детективных повестей и всего Джека Лондона. Клерики Семинарии нуждались, очевидно, временами в передышке. Зато, не без волнения, я обнаружил действительные сокровища: incunabula, первопечатные книги. Я держал в руках огромный фолиант, напечатанный в 2 ряда, с красными заставками и виньетками, в переплете из деревянных досок, обшитых в полуистлевшую свиную кожу и скрепленных металлическим замком. Это был только требник латинский, с датой 1493 года, полный мелкой вязи полуистертых надписей и посвящений. Не менее важны были массивные белорусские библии, изданные на рубеже 18 и 19 веков, еще до того, как царская политика положила конец печатанию белорусских книг.

О ходе работ я сообщал в ОБЛОНО и готовился к приему визитеров из Белорусской Академии Наук. Каждые несколько дней забегал к нам начальник пинского ОБЛЛИТа, он же и цензор – белобрысый латыш, которого интересовала антисоветская литература. Для него мы поставили большой ящик и бросали туда все, что могло ему пригодиться: антисемитскую литературу, которая была представлена с исключительной полнотой, как полагается будущим пастырям душ. Материалы о преследовании католического духовенства в советской России, антисоветские памфлеты, на которые начальник ОБЛЛИТа набрасывался, как гимназист пятого класса на порнографические открытки. С изумлением и огорченным видом он рассматривал брошюры (явный перевод с немецкого), где вожди Советского Союза были нарисованы с еврейскими носами и чертами лица и под каждой картинкой была подпись в стихах в стиле Штрайхера и Геббельса. Начальник ОБЛЛИТа никогда не видал таких вещей, он краснел, озирался и воровато совал несколько книжек в портфель. «Запишите на меня! – бормотал он. – Да смотрите, никому не показывайте, никого сюда не пускайте!»